「こんなに練習しているのに、なぜ変わらないんだろう」スポーツに限らず、あらゆる技術の習得において多くの人が抱える悩みです。フォームを変えてみる。練習時間を増やす。筋トレを取り入れる──それでも結果が伴わないとき、「才能がないのかもしれない」と落ち込んでしまうこともあるでしょう。

でも成果が出ない原因は“神経系の変化”が十分に起きていないからで、あなたの意志や努力が足りないわけではありません。問題はもっと根本にあります。 それは、身体感覚に裏づけられた『体内プログラム(神経系)』がまだ置き換わっていないということです。

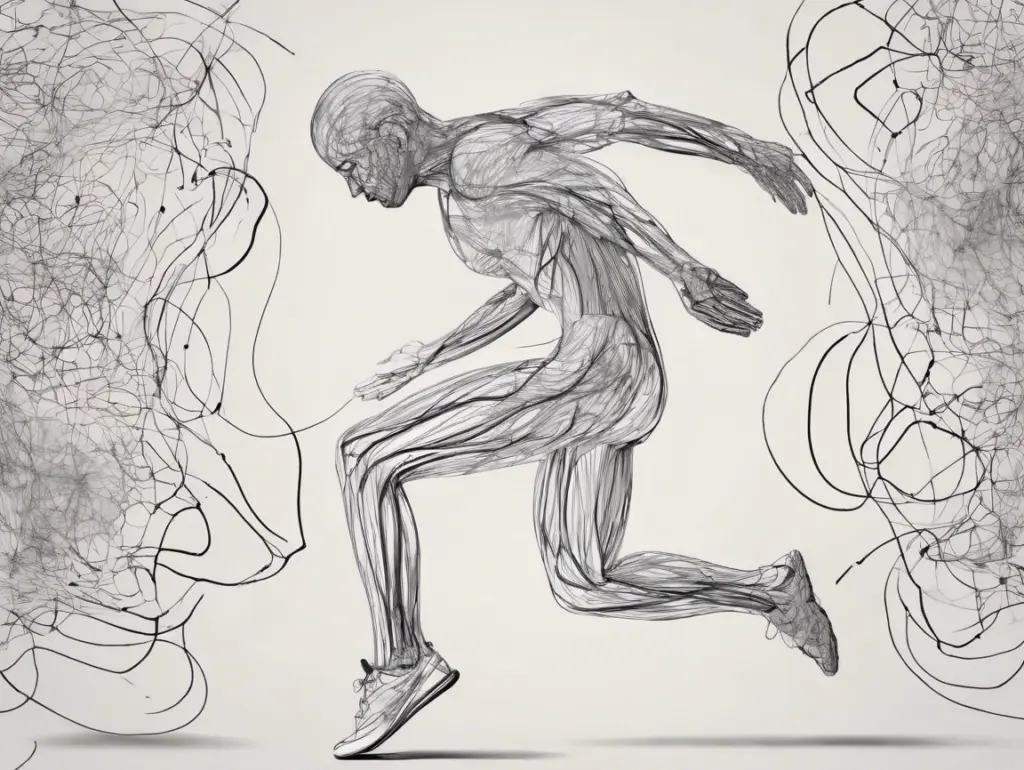

上達の原理は“神経系の再構成”にある——身体感覚を起点に

私たちは一つひとつの動きを、毎回頭で考えて行っているわけではありません。

何度も繰り返した動きは、身体感覚のフィードバックを伴って無意識に“パターン化”され、 脳と神経系に「運動プログラム」として保存されています。

たとえば──

- テニスでのラケットスイング

- サッカーでのトラップとパス

- 野球のバッティングフォーム

これらはすべて、「身体感覚」と「運動の記憶」の連携で成り立っており、 その背後には、**神経回路のつながり(シナプスネットワーク)**があります。

この神経回路のつながりが強まったり組み替わる神経系の変化を、シナプス可塑性といいます。

シナプス可塑性とは、神経細胞同士のつながり(シナプス)が、経験や学習によって強くなったり、新しく形成されたりする現象のこと。これにより、運動や思考の「記憶」や「変化」が脳内に定着していきます。神経細胞が繰り返し同じ情報を伝達すると、その結びつきが強化され、伝達効率が高まる。これが、動きの習得や思考の変化につながっていきます。

つまり、エラーやミス、あるいは強さや速さが出ないのは、これまでの神経細胞同士のつながりによってそれが生み出されており、「上達」するということは、これらを「新しい神経細胞同士のつながり」に再構成していく、ということであり、真の成長=上達の原理は、神経系の再構成(=身体感覚の更新)によって起こります。

【事例】“手先の力を抜く”という新しい感覚の獲得

ある選手は、強いボールを打とうとして、毎日何時間も練習していました。しかしいっこうに強いボールを打てる気配がありません。なぜなら「手先で力を込めて」力を生もうとする体の動かし方をしており、その身体感覚に依存した誤った運動プログラムを神経系レベルで強化していただけだったのです。

しかしあるとき、「力は手先で込めるものではなく、抜くことでむしろボールに力が伝わっている」ということを体感し、そこからその新しいプログラムを体に覚え込ませるように反復練習をしました。最初は、これまでの動かし方や力の使い方が出てしまう場面もありましたが、意識しながら取り組み、新しいプログラムを実践できるようなメニューを工夫する中で、新しいプログラムが身についていきました。

「上達」する、ということは、このように、新しい運動プログラムに体を書き換えていくことであり、練習の量はこの新しいプログラムが自然にできるようにするために繰り返し行うものだったのです。

「変化中」は、うまくいかないのが普通

運動プログラムを書き換える過程では、必ずといっていいほど「うまくいかない時期」があります。

- どこに力を入れていいか分からない

- 前の感覚がなくなって不安になる

- 結果が一時的に悪くなる

これは、古いプログラムが崩れ、新しいつながりがまだ不安定な状態である証拠です。

「うまくいった」「うまくいかなかった」という結果には、実は複数の原因が関係しています。タイミング、力の使い方、フォーム、間合い……そういったさまざまな要素が、組み合わさって結果につながっています。

例えて言うならば、様々な形の石を組み合わせて積み上げているような状態です。その中のひとつ──たとえばフォームの一部──を変えようとすると、それまでのバランスが一度崩れてしまうのです。

「せっかく当たってたのに、変えたらミスが増えた」「前はできてたのに、今はぎこちない」──そうした不安は、まさにこの“組み直しの途中”で起こる自然な現象です。

そしてこの時期に諦めてしまうと、また元のプログラムに戻ってしまい、「変えようとしてもうまくいかない」というループに陥ってしまいます。

プログラムを書き換える練習の考え方についてはこちら→フォームを直しても上達しない理由と改善法

質を高めたうえで、量を積み重ねる練習へ

では、どうすれば再構成を進められるのでしょうか?

ポイントは以下の3つです:

1. プログラムを書き換える「狙い」を明確にする

まず、「今、何を変えようとしているのか?」をはっきりさせましょう。力の入れ方か、タイミングか、構え方か。狙いがぼんやりしていると、神経系も再構成されません。

2. 新しいプログラムを実践できる“難易度”に設定する

いきなり試合形式ではなく、新しい動きが出せる状況で練習すること。もしも新しいプログラムが実践できていないと思ったら、ごくごくシンプルな練習がよいでしょう。自分の中ではっきりと**「新しいプログラムができている」**と思えるものである必要があります。

3. スモールステップで負荷を上げていく

慣れてきたら、少しずつスピードや強度を上げていく。段階的にメニューを変えながら、新しいプログラムを実戦仕様に育てていきます。

👉️スモールステップでの練習設計についてはこちら:上達の近道は遠回りに見える——小さな結果を積む理由

変化と成長を生み出す練習の考え方、作り方についてはこちら

👉️成長する選手の練習の秘密

成長の入口は、あなたの“身体の中”にある

もう一度、問い直してみましょう。

「これだけやってるのに、成果が出ない」のは、あなたがサボっているからでも、才能がないからでもありません。

神経系の変化(再構成)を前提に、身体感覚を更新する——これが上達の原理であり、変化の第一歩です。量をこなすだけの練習から卒業し、自分の中にある運動プログラムを“書き換えていく”練習へ。それが、本当の意味での「上達」への道です。

👉 次の記事では、成長をするために必要な「問う力」について具体例を紹介していきます。