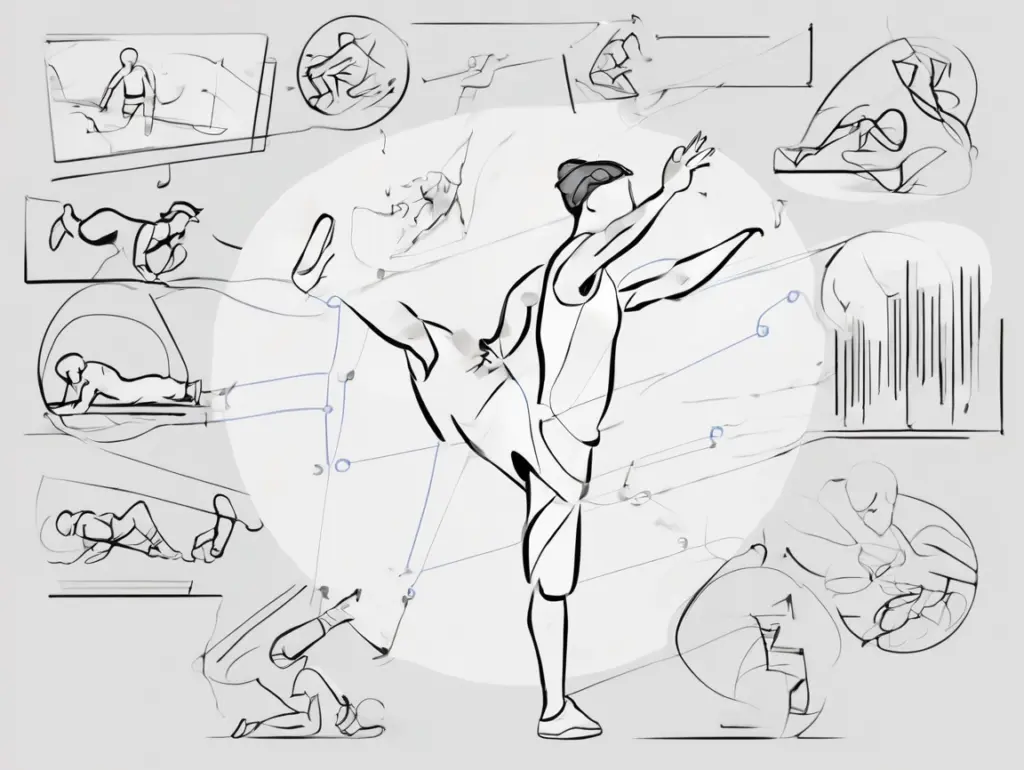

スポーツにおける動きや技術が成長するためには「変化」することが必要です。その変化は自然に訪れるものではなく、意図的な取り組みや工夫によって生み出されるものです。本記事では、動きを変えるためにどのように練習を設計し、効果的に変化を引き起こすかについて、解説します。

「変化」は偶然ではなく設計から生まれる

スポーツの練習では、ただ繰り返すだけでは上達しません。むしろ「できない技術」「悪いクセ」を強化してしまう危険すらあります。

動きは「プログラム」として神経回路に刻まれています。ただ繰り返し練習する、ということは古いプログラムを何度も何度も動かしていることであり、どれだけ繰り返しても、それが脳内で強化されていくだけで、変化は起こりません。

古いプログラムを上書きし、新しいプログラムを強化するには、ただ回数をこなすだけでなく、新しいプログラムで動いてみることを、たとえ最初はミスが生まれても繰り返すことが大切です。その積み重ねによって、新しい神経回路が強化され、「できるようになっていく」のです。

このように、動きを変えたいときには、偶然の変化を待つのではなく、ただ懸命に取り組むだけでなく、練習をどう設計するかが重要になります。プログラムの強化の仕組みを理解して、新しい動きを定着させる意識が必要です。

あたらしいプログラムで「できた」体験を繰り返すことで、そのプログラムが強化され、新しい動きが自然と引き出されるようになります。

成功体験を設計する

新しいプログラムを作ろうとしている段階では、そのプログラムはまだ完成されておらず、不安定です。そのため、集中が途切れたり意識が外れて、注意を向け続けられないと、すぐに慣れ親しんだ古いプログラムが自動的に働いてしまいます。したがって、意識を新しい動きに向けづらい練習──たとえば複雑な状況や実戦形式の連続──を行うと、多くのことに意識を向けなければいけないため新しいプログラムを動かすことが難しくなり、結果として古いプログラムが動いてそれを強化することにつながってしまいます。

まずは確実に新しいプログラムを動かせる簡単な練習から実践し、小さく区切ったステップで「できた」を感じられる練習から始めましょう。フォームを部分的に分けて確認したり、成功しやすい簡単な条件で試みたりすることで、変化の芽を丁寧に育てていくことができます。

取り組むときの注意点

①「できた」状態をはっきりさせる

まず前提として、「できた状態」とはどのような状態なのかを理解しておくことが重要です。自分が目指す動きがどのような感覚や形で現れるのかがイメージできていなければ、何が正解で何が違うのかを判断することができません。そのため、できた状態の理解が曖昧なままでは、新しいプログラムを動かそうとしても、正しい方向への変化が生まれにくくなります。

たとえば、各競技においてよく言われるアドバイスがあると思います。「ボールを見て」「相手を見る」「もっと動く」というようなアドバイスは、いかにも正しそうに聞こえますが、実際にはあまり効果的でない場合があります。なぜなら、「見れている状態」「動けている状態」がどのようなものなのかが明確でないことが多く、どのような状態が「できている」のかが明らかでないからです。

「できた」状態、「成功」の基準がはっきりしてこそ、達成した時に自信になっていきます。まずは「できた」状態をはっきりとさせましょう。

②「できていない」「わからない」を見逃さない

「できた」状態がはっきりしたら、練習では「できた」状態と常に比較しながら取り組み、「できていない」時にすぐにそのことに気付けるようにしましょう。そしてできていないときは、どのようにしてその状態が生まれてしまったのかを振り返ることが改善に向けた第一歩になります。

また、「わからない」ままにしない姿勢も大切です。もし自分で理由がつかめない場合は、まずは「できた状態」が明確にわかるように練習を簡単にし、できるところまで落としていきます。そこから少しずつ要素を加え、「できた」状態と比較しながら、何が違うのか、を観察してみましょう。比較しながら観察をすることで、その違いが見つかっていきます。

③注意を向ける先をしぼる

変化を起こすための練習では、今取り組んでいるテーマにどれだけ集中して向き合えるかが非常に重要です。意識が分散してしまうと、せっかくの練習もただの繰り返しになってしまい、古いプログラムが強化されて変化が生まれません。特に、失敗したときやミスが起きたときは、その結果に意識が引っ張られ、その失敗やミスへの対応やその原因を考えることに意識が向いてしまいます。しかし、そうしたときこそ、今のテーマに意識を戻すことが必要です。

もちろん、他の要素に意識を向けることが必要な場面もありますが、それは「今取り組んでいるテーマを押さえたうえで」の話です。主軸となるテーマを常に意識の中心に置きながら、他の観点を補助的に扱うという構えが、変化を促す練習には欠かせません。

④「できるように取り組む」ために意識を向け続ける

練習では、「できるようになる」ことを目的とする以上、どれだけ注意深く、意識を向けながら取り組めるかが重要です。変化が起きるのは、実際に「新しいプログラムで動く」ことを繰り返したときだけです。つまり、意識せずに取り組んだ練習、なんとなく終えてしまった練習は、その時点での習慣や癖を強化するだけになってしまいます。

もしも練習をしながら、古いプログラムで動きそれを振り返る機会が多い場合、振り返ることは大切ですが、振り返りによって新しい回路が強化されるわけではありません。大切なのは、振り返りが不要なように実行する前の時間に注意深く意識をしながら取り組むことが大切です。

常に「できた状態」が実行できているかを確認し、できていないと気づいたらその場で立ち止まり、次の取り組みではかならず「できた」状態を実現できるようにしましょう。この繊細な試行錯誤こそが、変化を生む練習の本質なのです。

⑤「できた状態」で繰り返す

練習メニューを与えられるだけで終わってしまっては、変化は起きにくいです。自分で工夫し、難しすぎると感じたら条件を緩め、簡単すぎると感じたらあえて負荷をかけたり条件を増やしてみる。そのように練習環境を調整しながら、「どうすれば変化が出やすくなるか?」を問い続ける姿勢が、変化を生む土台となります。

そして繰り返しになりますが、何より大切なのは、「できない状態」や「わからない状態」のままで繰り返しても、できるようにはならないということです。むしろその状態を繰り返すことで、できない動きや不安定なプログラムが強化されてしまうおそれがあります。もし繰り返すことでできるようになるとしたら、それは「できた状態」を実行できたときだけです。ですから、練習に取り組んでいて、「できていない状態」が多く実行されているようであれば、「できた状態」で実行できる条件に変更して練習に取り組み、その上で繰り返し練習することが、確かな変化を生み出すための鍵となります。

変化が生まれにくい時の特徴と注意点

原因があいまいなまま練習しているとき

「気合い」や「集中力」といった抽象的な表現で済ませてしまうと、動作のどの部分に問題があるのか特定できず、変化は積み重なりません。

難易度が高すぎるとき

試合と同じ条件での練習ばかりでは失敗が続き、かえって悪いパターンを強化してしまいます。段階的に分解された練習が求められます。

できたことを意識化できていないとき

たまたまうまくいっても、「何がどう違ったのか」を整理しなければ再現できません。成功体験をことばで表現し、記憶に定着させることが重要です。

修正の工夫が不足しているとき

与えられたメニューをただこなすだけでは、ズレに気づきにくくなります。視点を変える、場所を変える、条件を変えるなどの柔軟な対応が必要です。

結果にこだわりすぎているとき

「失敗してはいけない」という意識が強すぎると、新しい動きを試す余裕が失われてしまいます。うまくいかないことも「情報」と捉え、試行錯誤を楽しむ視点が欠かせません。

まとめ──変化を積み重ねる練習デザイン

練習とは単なる繰り返しの場ではなく、進化を生み出す場です。成功体験を丁寧に設計し、段階的に挑戦のレベルを上げていく。観察と修正を繰り返すループを意識的に回すことで、動きの変化は少しずつ積み上がっていきます。練習を「変化を起こすプロセス」として再定義することで、選手は自分の成長をより確かに実感できるようになります。